人事評価制度でこんなお困りごとはありませんか

- 社員に説明できる制度を作りたいがどうすればよいかわからず困っている

- 仕事のできる人には高い給料を払いたいが上手くできない

- 社員から、どうすれば評価されるのか、基準がわからないと言われた

- 年齢で給料が上がっていくのをなんとかしたい

なかなか難しい人事評価制度の運用の仕方

まず、書籍を読んで作ろうと思っても、なかなか自社と同じ事例があるわけではないので評価項目は抽象的になりがちです。完璧を目指すとなかなか完成にいたらず。

やりながら完成させようとしてスタートすると、制度をこなすことに追われて、制度を深化させることができない。そのうちに社員から不満の声が上がり、制度の変更する話が会議で持ちあがる、という悪循環はないでしょうか。

『作成は6割でスタートして運用する』ということをお伝えしていますが、この匙加減が難しいものです。少なくとも人事評価制度づくりに取り組むときは、運用までを視野に入れてスタートすることが重要です。

当事務所の人事評価制度運用するための取り組み事例

当事務所では、なかなか運用が上手くいかない、定着しないというご相談をいただき、ご支援させていただてきました。

【1】ビジョンを明確にすることで、ブレずに制度づくりができたケース

社員に説明できる人事評価制度を作りたい、ということだったので、まずはビジョンを明確にしたうえで、それに沿った社員モデルを考え、評価項目と連動することを意識して作りました。

運用時には、部署横断で評価者が集まり、評価の最終結果を共有し、お互いの評価基準のギャップを小さくする会議体で決定しています。

【2】社員を巻き込んで評価項目を作って、上司が人事評価制度を自分事としてとらえられたケース

組織が3階層ある会社の場合で上司にも成長してもらいたいと思っていたので、評価項目づくりには管理職にも参加してもらい、自分たちが選んだ項目という意識を持ってもらうようにしました。

おかげで人事評価制度を自分ごととしてとらえてもらえるようになっただけでなく、他部署の評価についても共有し合うことができました。

【3】作成よりも運用に時間をさいて人事評価制度の定着をはかったケース

完璧に作らなければ社員を公平に評価できないと思っていた社長に公平よりも納得してもらうことが、安定した運用につながることを説明し、人事評価制度づくりのゴールは運用まで含まれることを理解していただき、運用までの時間や労力を想定して制度作りに取り組みました。

作成時から運用を想定して作っていったので、作る側の人事の皆さんの理解度が深まって、自信を持って社内説明し、定着のために率先して行動できました。

人事評価制度のこと、当事務所に相談してみませんか

人事評価制度を作ることは自社だけで取り組むことは可能だと思います。ただ、制度を作る目的を達成したい、あるいは、よりスピーディーに人事評価制度の効果を出したいということであれば、是非、専門家に支援を依頼することを検討してみてください。

当事務所は、開業以来、人事評価制度づくりを業務の中心において、支援してまいりました。その運用継続率は、80%以上で、多くの会社が自社で見直して運用を続けています。

初めて人事評価制度づくりに取り組まれる場合、二度と失敗したくない場合は、どうぞ当事務所に一度ご相談ください。

当事務所に人事評価制度をご依頼いただくメリット

人事評価制度の作成から運用まで一貫した支援をします

人事評価制度はあくまで経営戦略実行のための手段のひとつです。制度を完成することよりも、作成6割で運用スタートするのが定着するためのコツであり、経営の成果を出すための秘訣です。そのため、作るだけで納品するのではなく、スタート時点から運用までを想定して、一環して支援するのが弊事務所の強みです。

社内で作っていると方向性がブレたり、経営方針と繋がらない方向に進んでしまうこともありますが、軌道修正し、あるいはもともとの経営方針を明確にするところから支援して、一貫性のある人事評価制度が完成します。

会社が使える人事評価制度を作ります

当事務所がご支援する場合、会社と一緒に作成(作業を分担)することで、社内だけでも運用できることを目指します。その結果、当事務所の手を離れても運用継続率は80%以上です。制度は一度作れば完成ではなく、適宜見直しをして更新していくことが重要です。

そのためには「自分たちで作った制度」という意識を持って作成したことが、更新時に大きな自信と実行力になります。

事業承継時に後継者と一緒に人事評価制度をつくることでスムーズにマネジメントを引き継げます

オーナー会社では社長の価値観が評価基準に影響します。これは悪いことではなくて、それが可視化されていないことが社員の混乱につながり問題でした。それは後継者にとっても同じことで、一緒に作ることで、あらためて社長の価値観を知ることができます。評価制度は未来を創るためのものなので、会社の将来についても自然と語り合える場となります。

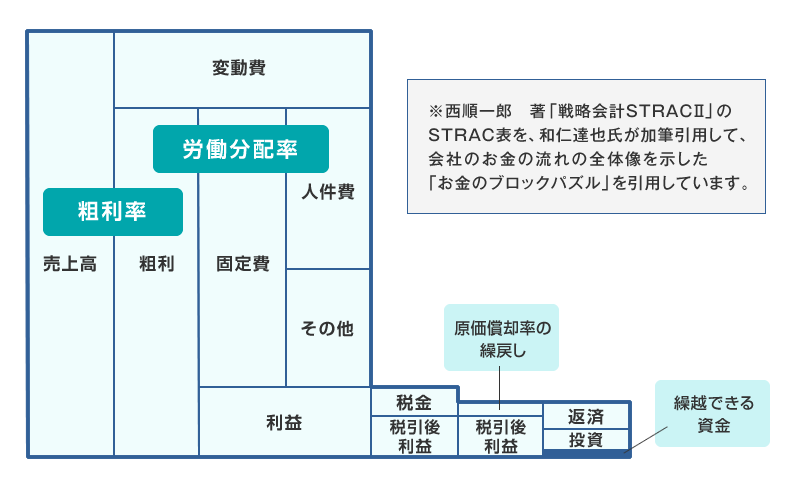

経営数字を使って、経営者の昇給、賞与額の決定の判断基準や根拠を裏付けて、事業年度の最初に昇給予定額を発表し、全員で目標達成に臨めるようになります。

会社の業績と自分たちの昇給、賞与がどうつながっているのか、なかなかわかりにくいものですが、あらかじめ、どのようにがんばれば、自分の処遇に反映されるかがわかると、自ら会社の目標を達成しようと行動することにつながります。

人事評価制度の業務の内容

評価制度の作成手順

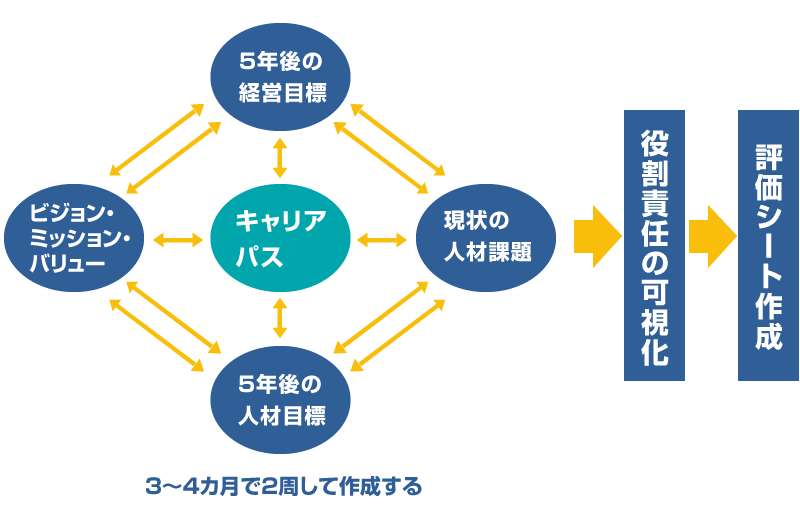

キャリアパス(等級制度づくり)を起点にして、周りの4つをいったん5割程度作成し(1周目)、それぞれがつながっているか、整合性がとれているかを行ったり来たりさせて、もう一度見直して(2周目)、現時点での完成させる

賃金の原資を事業年度の最初に決める

経営数字を使って、経営者の昇給、賞与額の決定の判断基準や根拠を裏付けて、実践を後押しします。

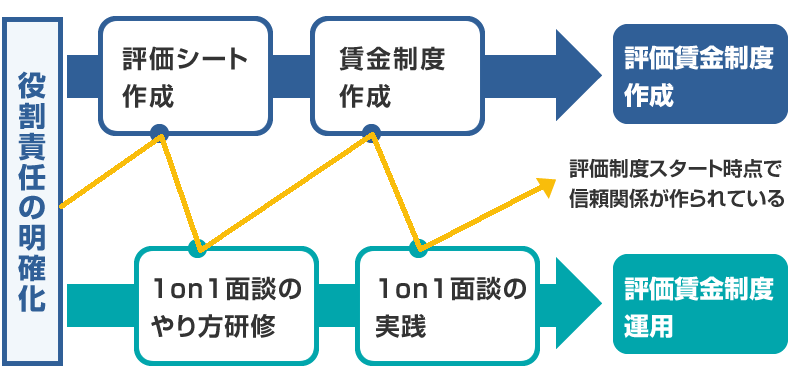

評価シートと運用は並行して行う

人事評価制度を作成した後に運用に入るのが一般的ですが、人事評価制度の定着は運用しだいですから、部下面談や評価面談が重要です。

部下面談や評価研修をこれまでやってこなかった会社では、早いうちから面談そのものに慣れておくことが大切です。

何より、評価以外の内容であっても、対話を仕組みとして重ねていることで信頼関係を築いている土台のうえに、新しい制度をスタートさせると、運用がスムーズです。

人事評価制度の業務の料金

関わらせていただく程度(a.当事務所が実際に作業も含めて業務を行う場合 b.作成業務は依頼先が行う場合)、対象人数、必要な評価シートの枚数などを基にして見積り提出させていただきます。

※いずれの場合も、評価シートの項目作成は会社主体で作成いただきます。

人事評価制度対象人数100人未満のケース

| 人事評価制度作成or改訂(当事務所が実務対応、補助) | |

|---|---|

| 期間:6カ月 | 90万円(税込み99万円)~ |

| ※評価制度・賃金制度の作成(運用は含みません)

※改訂の場合で・評価シートの一部手直し・目標設定の見直し、制度全般についてアドバイスのみ必要な場合等は、別途個別に見積りします。 |

|

人事評価制度の運用

① 評価者研修(フィードバック、日常の面談指導)1回/2時間

② 人事評価制度の運用支援(進捗、課題の支援、指導)1回/2時間

月1回or2回実施するかによって、個別に見積りします。

対象地域

全国(一部の業務内容についてはzoomで対応)

ご依頼の流れ

まずは問い合わせのページからご連絡ください。

会社訪問、あるいはオンライン面談でヒアリングさせていただきます。

その後、必要な期間と金額の見積りを提出させていただきます。

よくあるご質問

注意していただきたいことがあります

どうしても、作成しているとこれでいいのか、不安になって他社事例を見たくなりますが、同じ業種、規模であっても、実は参考にはなりません。どこまでいっても、その仕組みは他社の仕組み。使っているのも他社の社員です。

「人と人は違う」ように「会社」も会社ごとに違います。

ですから、作業を専門家に任せても、考えることまで専門家に任せきりでは、自社の制度ちとは呼べません。自社の日常使う言葉で作成することが効果的です。

人の課題を抱えていることをきっかけにして人事評価制度作りを検討されることが多いのですが、あくまで制度は仕組みでしかありません。仕組みを変えれば、お悩みごとが解消されるわけではありません。どのように人を成長させて、どのように会社の目指す目的を実現させるのかをまず明確にすることで、人事評価制度という仕組みが活きてきます。