第1059号

採用だけでなく定着するところまでが

「人材確保」です。

もう少し言えば、辞めずに、いてくれる

だけでなく、活躍してほしいものです。

活躍してもらうためには、成長し続けて

もらうことですが、どうしたら成長して

もらえるかは、悩ましいところです。

成長の強制はできませんが、段取りは

できると思います。

——————————————–

会社が人材育成に取り組むのは

人材の成長が業績に大きな影響を

及ぼすからです。

確かに人材の成長には時間がかかり

ます。

みんなが承知していることでは

ありますが、

会社は成長し続けなければならない、

と考えると、

人材育成もそのスピードを上げない

わけにはいきません。

創業期であれば、人材力は社長

自身だったので、いくらでも

スピードは上げられましたが、

人も増やし、組織になって

会社を一段上に引き上げようと

すると、人材の成長度合いが

経営の重要課題のひとつになり

ます。

今期の業績を追いかけるという

短期的戦略で、会社を継続させて

きた会社の場合は

社員の成長についても

中・長期的戦略というよりは

短期的な成果に目がいってしまい

ます。

勿論、その戦略で何十年も経営が

続いているのであれば、それを

否定するものではないですが、

これまでより経営のスピードを

上げていきたい、新たなことに

挑戦していこうとするなら、

少なくとも、

階層別研修をする、というような

ことだけでは、人材育成の入り口に

立っただけで終わってしまいます。

研修の効果を引き出す段取りが

必要です。

研修前にすることとしては

・興味を持ってもらうこと

・研修の優先順位を明確にすること

受けようという体勢を作って

参加してもらうことは重要ですし

研修を行う目的や、終わったときに

どうなってほしいかを

研修実施を決める際に明確にして

おくことで

参加者や、送り出す上司あるいは

部下についても、会社側の育成に

ついての意図を共有しておきたい

ものです。

このとき、中、長期的戦略があると

研修を行う目的が共感を得やすく

なるので、

より効果的な研修設計ができると

思います。

どんなに事前に準備していても

研修でできることは、

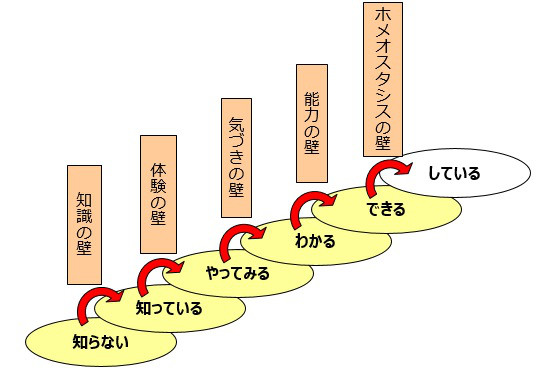

人が変わっていく6段階で言えば

知らない

↓

知っている

↓

やってみる

↓

わかる

↓

できる

↓

している

(ホメオスタシスの壁)

1段階飛び越える、ということは

できません。

フォロー研修を加えることで

「やってみる」というところ

までに引き上げるのが

研修のレベルであり、

そもそもの目的です。

次の段階である「わかる」

以降に進んでいくには

研修で学んだことを

日常業務のなかで、

活かせる仕組みを作る

ことです。

それは研修でやったワークが

実際の業務と連動しているとか、

学んだことをそのまま日常で

使う機会を持ち続けられるか

どうかです。

会社や職場での問題を解決する

プロジェクトを回しながら

研修を並行して実施する。

というアプローチの

アクションラーニングが

一番効果的ではあるのですが。

いかに、

やってみる

↓

わかる

↓

できる

↓

している

という段階につなげていけるか

どうかが、人材育成の肝だと

思います。

あらかじめ、6段階を意識して

組み立てていただきたいと思います。

お読みいただきありがとうございました。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□■

このブログは、メルマガでも平日2回

お届けしています。

ご希望の方は、 下記フォームよりご登録ください。