第1057号

信頼関係のない上司と部下の場合、

「取引コスト」が高くなります。

たとえば、1回の説明ではわかって

もらえず、何度も面談して、いろいろ

確認しあって、ようやく納得して

もらう、というようなことです。

この、かけた時間というのが

取引コストです。

信頼関係があれば、何度も説明

する手間は省けます。

そうすると取引コストは低い、

ということです。

何か問題があって、話し合わなければ

ならないことが起こった場合

取引コストが上がったところから

話し合うのでは、本題に入る前に

まずはいったん下げるための時間が

かかります。

課題解決のスピードが求められるとき、

取引コストなんて、関係ない。とは

言えない話になります。

—————————————

日頃からの定期面談や打ち合わせが

必要なのは、信頼関係を築くため

でもある、

というのは理解している方も多いかと

思います。

定期面談や打ち合わせをコストと

考えるかどうか、

信頼関係は、取引コストの視点で

捉えることができます。

今、『人的資本経営』という言葉が

大企業を中心に言われていますが、

経済産業省のHPには

人材を「資本」として捉え、その

価値を最大限に引き出すことで、

中長期的な企業価値向上につな

げる経営のあり方

と定義づけられています。

「人、モノ、カネ」と言われる

ときの “人” は

人を「資源」としての意味で使って

います。

企業経営に重要という位置づけで

人を捉えていても、

どのように活かして、財務的視点

で言うところの経営を高めるか、

というところにウエートがどうしても

置かれてしまうと

「人件費」「コスト」という意識は、

なかなかぬぐえません。

もちろん、現実には人材不足が深刻

であることもあり、

今いる人材の価値を高めていかなければ、

立ち行かない状況なことは

中小企業でも承知しておられて、

人材育成が重要だと、多くの経営者の

方は認識しています。

認識はしているのですが、

いざ、研修や定期面談を導入しよう

とすると、

時間がとれない、集まれない、という

壁が立ちはだかります。

ここに意識と実際の行動のギャップ

というか、ジレンマがあります。

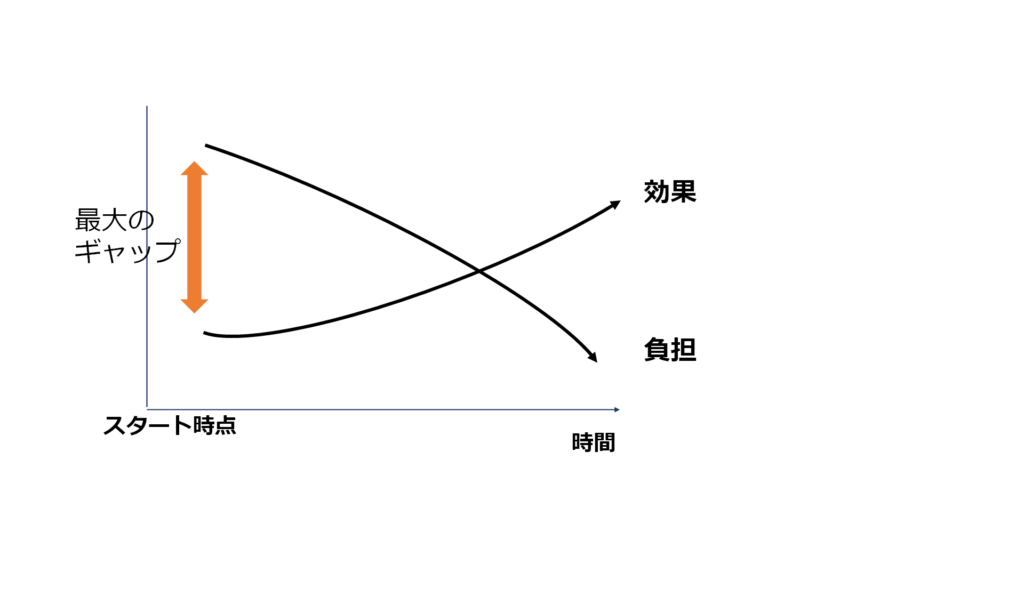

最初に掛ける負担(コスト)は、

いずれ、効果と逆転します。

スタート時点の取引コストが最大で

いずれ取引コストは下がっていくもの

です。

全員に満足してもらえる評価制度を

作ることは無理だということは、作成

経験がある方はわかっておられると思い

ます。

では、納得してもらえる評価制度を

作りたい、という場合

すでに、会社のなかで上司と部下の

間で問題があるようだと、

その関係性のなかでどんな評価制度を

作っても、評価以前の段階で止まって

しまい、上手くいきません。

上司への不信感が根底にあると、

矛先が評価制度に向かい、

そのたびに評価項目を変更し、

不満や不安を解消しようとする

たびに、項目が細かくなってしまい、

結果、使い勝手の悪い評価制度に

なってしまいます。

当然、現場は細かい評価項目を観察し

チェックしようとすると、時間がかかる

ことが想像できます。

これもやはり、取引コストが高い事例

です。

取引コストを下げるために、

信頼関係はどう築いていけば

よいのでしょう。

1on1面談、

確かに定期的に継続して

行えば効果が出ると思います。

人と人は違うことを理解して、接する

伝わるように伝える

いずれも大切です。

その前にその効果を上げるために

やっておくことがあります。

お互いの目的を共有すること

そして、目標を明確化することです。

普段は普通に会話できるのに、

仕事や会議の場になると、

コミュニケーションが上手く

とれない、ということがあります。

もっとコミュニケーションをとらないと

と考える前に

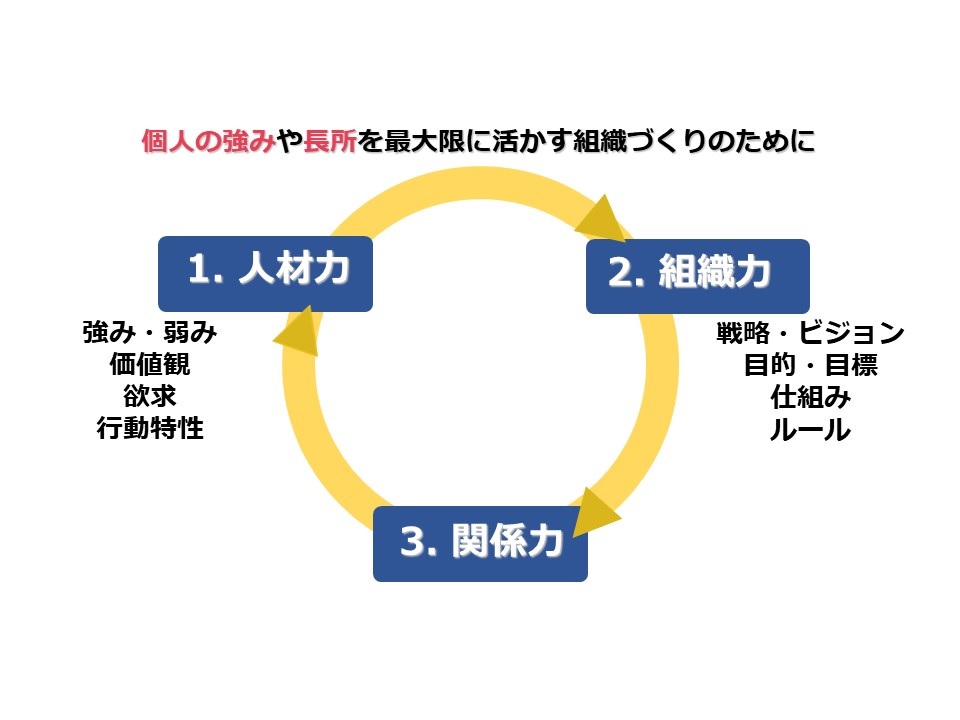

組織の成果は

人材力×組織力×関係力です。

関係力の前にある”組織力”を

見直すことが必要です。

・目的や目標、あるいはそれに準ずるものが明示されていない

・明示されていても、組織として同意されていない

あるいは、上司と部下の関係の中で、

その目的や目標について同意がなさ

れていない時など。

あらためてそこに向き合うことが

大切です。

そのために時間を掛けるという

”取引コスト”をどう考えるか、

だと思います。

お読みいただきありがとうございました。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□■

このブログは、メルマガでも平日1回

お届けしています。ご希望の方は、 下記フォーム

よりご登録ください。